自然資本の保全

基本的な考え⽅

私たちの事業活動は、原材料の資源利用、製造時の水の使用および排出、大気への排出などを通じて、さまざまな自然資本に依存するとともに、一定の影響を与えています。この考え方のもと、当社では、まずは事業活動における依存と影響を把握するために、エコロジカル・フットプリント・ジャパン※1様のご支援を頂き、ビジネスフットプリント算定による包括的な評価を実施しました。

自然資本の健全性を維持・回復することは、企業の持続可能性の観点からも不可欠であり、当社においても自然資本を自然の再生可能な範囲内で持続的に利用すべきと考え、2050年度までに自然の再生能力と調和した企業活動の実現を目指すことを目標としています。

※1 エコロジカル・フットプリント・ジャパン: https://ecofoot.jp/

ビジネスフットプリント算定

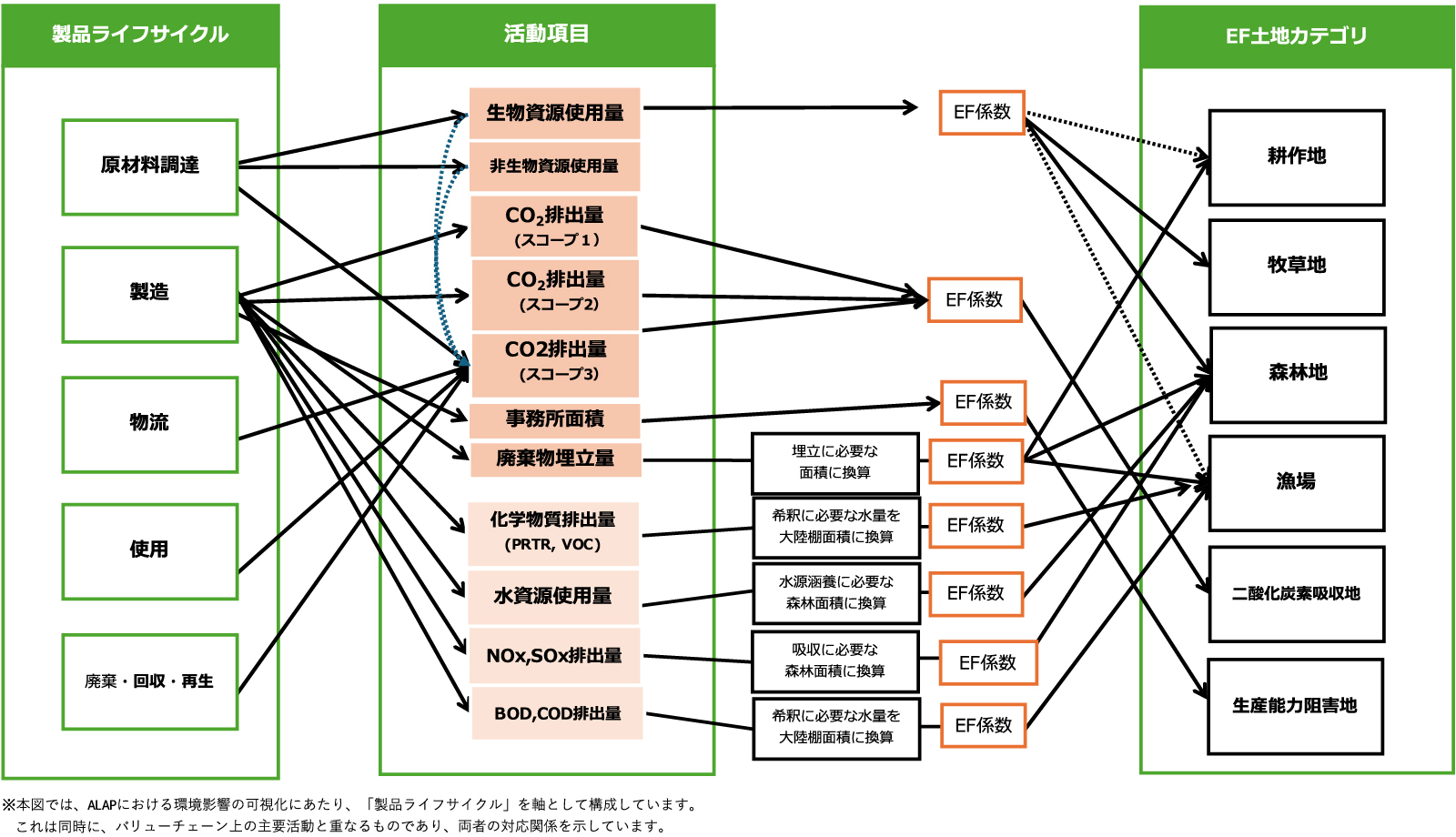

日本国内における事業活動全体を対象とし、製品ライフサイクルの各段階において、当社の事業活動が自然資本のどの機能に依存し、どの様な環境影響を及ぼしているかをビジネスフットプリントとして定量化しました。

- ビジネスフットプリントとは

- これまで企業の環境対応は、排出量や使用量といった環境負荷を直線的に把握し、それぞれの段階における削減努力として取り組むことが一般的でした。しかし、本質的な持続可能性を考えるためには、事業活動を「自然との関係性」の中で捉え直す視点が求められています。自然は、単に負荷の受け皿ではなく、供給・浄化・分解・吸収といった再生能力を有しており、エコロジカル・フットプリントは、こうした自然の再生能力とのバランスに基づき、人間活動を評価する指標です。エコロジカル・フットプリントは、企業が自然資本にどのように依存しているか、そしてどの程度の圧力(影響)を与えているかを、構造として可視化することが出来ます。この指標を企業の事業活動に応用したものが「ビジネスフットプリント」です。

算定方法

評価指標として採用したエコロジカル・フットプリントは、人間活動による自然資源の消費を土地面積に換算して評価するものであり、ビジネスフットプリントでは、製品ライフサイクルの各段階における当社の事業活動(消費)を6つの土地カテゴリに分別した土地面積に換算します。尚、土地利用ごとの生物生産性は、国や地域によって異なるため、世界平均の生物生産性を測るためにエコフット※2係数を用いています。

※2 エコフット/EF:エコロジカル・フットプリントの略

算定アプローチ

ビジネスフットプリントの算定において、以下の2つのアプローチを組み合わせて評価を行いました。

1)エコフット基本算定(スタンダード)

国際的に確立されたエコロジカル・フットプリントの標準手法に基づき、バイオキャパシティ(土地の再生能力)と明確な対応関係を持つ以下の4項目について算定を行いました。

- 生物資源使用量(原材料)

- 二酸化炭素排出量

- 土地利用

- 廃棄物

2)拡張型エコフット算定

一部の活動は、エコフット(EF)係数が国際的に定義されておらず、標準手法では直接算定することが困難です。そのため、化学的知見や文献をもとに変換ロジックを構築し、自然の浄化・分解・吸収などの生態系サービス※3に依存する圧力として間接的にエコフットへ換算しました。対象となる項目は以下の通りです。

※3 生態系サービス:自然の生態系が人間にもたらす恩恵や利益のこと

- 化学物質の排出(PRTR物質、VOC)

- 有機汚濁物質(BOD, COD)

- NOx/SOxなどの大気汚染物質

- 水使用量

算定結果と考察

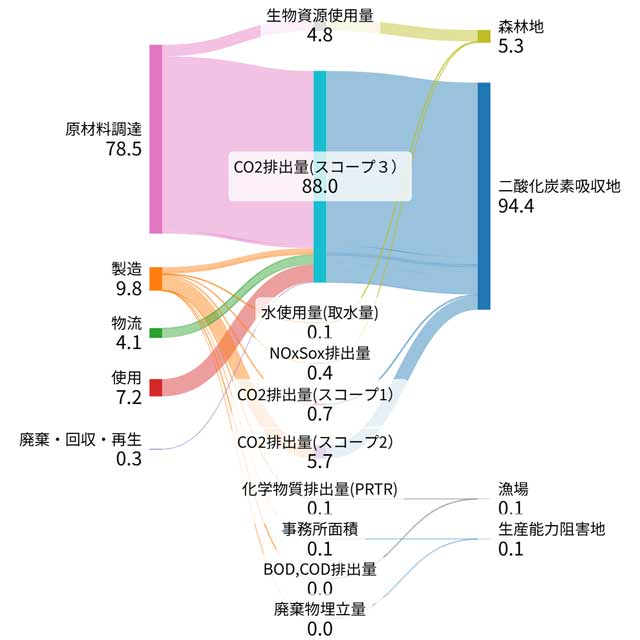

下図サンキーグラフは、製品ライフサイクル上の各活動が、どの様な土地カテゴリとして自然資本に影響を与えているかを可視化したものです。この図では、原材料調達、製造、使用などの活動と、それに伴う環境負荷(CO2排出、生物資源使用など)が、エコフット土地カテゴリにどのように変換されているかフローとして示されています。

2023年度日本国内の事業活動に伴うビジネスエコフットプリントは、約376,000[gha]でした。そのうち、二酸化炭素吸収地への依存が全体の94%を占めており、エコフットの大部分が、気候調整機能を担う森林などの生態系サービスに強く依存している構造となっています。

ライフサイクル別で見ると、原材料調達がエコフット全体の約79%を占めており、環境負荷が上流段階に集中していることが分かりました。

サンキーグラフ(単位 %)

エコフットの最大の特徴は、環境負荷を自然の再生能力との関係でとらえ直す点です。例えば、CO2排出量は「排出した量」しか分かりませんが、エコフットは「それを吸収するために必要な森林・土壌の面積」という視点が加わります。この構造が可視化されることで、「どの活動がどの自然資本にどのくらい依存しているか」を可視化することが出来ます。

また、CO2削減施策として、石油の代替えとしてバイオエタノールを導入する場合、CO2排出量が削減しても、耕作地の使用量は大幅に増加します。エコフットでは、このような負荷の転嫁を捉えることが可能であることから、環境負荷ゼロを目指す当社にとって、有効なツールであると言えます。

今後は、算定範囲をグローバルに拡大すると共に、当社の事業活動による環境負荷を経年的に把握する仕組みを構築していきます。

生物多様性保全

2022年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。この枠組みでは、2030年までに自然を回復軌道へ乗せることを目指し、生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急の行動をとることを掲げ、23の具体的な目標が設定されました。

当社は、生物多様性の損失を食い止めるには、絶滅危惧種の保全が重要であると考え、2025年度の活動方針を策定しました。

生物多様性保全活動方針

拠点地域の生物多様性保全活動に参加し、地域の絶滅危惧種及びその生息地を保全する

IBAT分析

生物多様性評価ツールであるIBATを使用し、グローバル生産拠点の位置情報をもとに、拠点周辺の絶滅危惧種及び保全区域の状況について分析を実施しました。

グローバル生産拠点周辺の絶滅危惧種評価

| 項目 | 北米 | ヨーロッパ | 東南アジア | 東アジア (日本を除く) |

日本 |

|---|---|---|---|---|---|

| 絶滅危惧種数 (CR,EN,VU) |

26 | 258 | 620 | 772 | 483 |

| 準絶滅危惧種数 (NT) |

26 | 159 | 264 | 268 | 334 |

| その他 (LC,DD) |

882 | 737 | 1715 | 5081 | 7584 |

| 保全区域数 | 12 | 736 | 49 | 163 | 655 |

| KBA※4数 | 0 | 14 | 5 | 17 | 35 |

- IUCNランク

-

CR : 深刻な危機EN : 危機VU : 危急NT : 準絶滅危惧LC : 低懸念DD : データ不足

※4 KBA : Key Biodiversity Area(生物多様性重要地域)

「生物多様性のための30by30アライアンス」に参画

当社は、2024年7月に「生物多様性のための30by30アライアンス」に参画しました。

「30by30」とは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)ことを目指し、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効率的に保全しようとする目標です。

「生物多様性のための30by30アライアンス」は、30by30目標達成に向け、国立公園などの拡充とともに、企業・自治体・NPOなどによって保全された土地をOECMs※5へ登録し、その保全を促進すると共に、それらの取り組みを積極的に発信していくことを目的として発足されました。

当社はこの主旨に賛同し、自らの取り組みを通じて、ネイチャーポジティブの達成に貢献します。

※5 OECMs (Other Effective area based Conservation Measures):保護地域以外で生物多様性保全に資する地域のこと。

30by30アライアンス:https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/

環境保全活動事例

自然環境保護をご覧ください。