価値創造人財の確保・育成

基本的な考え⽅

当社は、企業理念の実践及び企業価値向上に向けて、多様な価値を生み出す人財が不可欠と考えています。多様な人財の確保だけでなく、成長支援・最適配置を含めて一体的に推進することで、個と組織の成長を両立させます。

組織に貢献する多様な人財の確保

「人に賭ける」は、アルプスアルパインが創業時から大切にしてきた人財育成の姿勢を表す言葉です。未来を信じ、自ら考え学び、行動していく想いを第一に、新たなフィールドへの挑戦を応援します。採用においては、幅広い方との出会いに期待し、以下の活動を推進しています。

新卒採用(総合職/一般職)

高校、高専、大学、大学院卒業見込みの方向けに、新卒採用を実施しています。グローバル社員としての総合職と、地域を限定して勤務する一般職の採用を行っています。

キャリア採用

社会人としてビジネス経験がある方を対象に、キャリア採用を実施しています。

当社が注力すべき新事業には、社外からの知見も必要であることから、新領域で経験を積まれた方を積極的に採用しています。

外国人採用(IAP)

外国人の採用促進の一つとして、外国籍の新卒者が日本オフィスで契約社員として2年間勤務するIAP制度を導入しています。この制度は30年以上の歴史があり、これまでに世界各国から合計100名近くを採用しました。IAP期間が終了後も多数が当社グループで引き続き勤務しており、2024年度は4名採用しました。

障がい者採用

障がい者の方を対象とした採用活動も実施しています。雇⽤機会の拡⼤や、就労体験の受⼊れ、外部⽀援機関との連携など採⽤を強化しています。

女性エンジニアの採用

中長期的な人財の確保と多様な人財の確保の観点により、女性エンジニアの新卒採用を強化しています。

その一環として理系女子学生向けのキャリアワークショップを開催しました。ワークショップでは、ワークライフバランス実現のための社内の取り組み紹介や、女性エンジニアとの座談会などを行いました。

重点職種である生産技術職の確保

安定したものづくりを支えているのが生産設備などの開発に携わる生産技術者ですが、就職活動生からは生産技術者の業務内容がイメージしづらいという声が上がっています。

生産技術職の充足率を上げるため、エンジニア志望の学生に対し、職場見学を含めた職種説明会の充実を図り、仕事内容の理解促進に取り組んでいます。

採用発信内容/採用方法の見直し

新たに制定されたビジョン2035を踏まえ、当社の考えをより深く理解・共感いただけるよう、採用メッセージやビジュアルの刷新を進めています。一緒に成長できる、多様な人財との出会いが広がることを期待しています。

インターンシップの強化

新卒採用において、働くイメージとのミスマッチを低減し、入社後にスムーズに活躍できるよう、理系職種でのインターンシップを強化しています。 『職種・事業別コース』と『職業体験コース』の2種類を設け、本人の希望に応じて実際の業務を体験する機会を提供しています。

人財の定着、育成

オンボーディング支援

新⼊社員の定着と成⻑を後押しすることを狙いに、経過年数に応じた研修や支援策を実施しています。

新⼈〜若⼿社員の定着・育成

新入社員研修

⼊社して必要となる「学⽣から社会⼈への切り替え」「基礎知識習得/企業風土理解」「チームでの協働」について、座学やグループワークを通し、理解する研修です。

ソフトウェア⼈財の育成強化を狙いとし、DX教育を取り⼊れ、研修期間後半には、学びをアウトプットする場もあります。

パルスサーベイ

新入社員の職場への定着を支援するため、入社後1年にわたり、月1回の簡易意識調査(パルスサーベイ)を実施しています。仕事への満足度や心の健康度を定期的に把握し、個人の課題に合わせた迅速なフォローを行うことで、メンタルヘルスの不調や早期離職の発生を予防しています。

製造実習

「ものづくり」の会社として実際の製造現場で、1か⽉間の製造実習を行います。現場作業の中でムダがないか、効率よく生産するにはどうすればいいか新入社員が⾃ら考え、その経験やノウハウを自身の仕事に還元する狙いがあります。

3年⽬研修

新⼈期が終了に差し掛かる3年⽬の社員向け研修です。3年目として何が期待されているのかを理解し、また職場メンバーからの事前アンケートを基に⾃分の弱みや強みは何かを振り返ることで、今後どうしていくべきかをキャリア含め考える研修です。

研修の中では⾃分の考えだけではなく、受講者同⼠で話し合いを進めながら職場に戻ってから意識して⾏動する「⾏動計画書」を作成し、期待される役割⾏動改善への⼀歩となるようにしています。

研修による人財育成の取り組み

当社では、社員のキャリアビジョンの実現を支援するため、様々な研修を提供しています。

従業員各々がスキルを高め、知識を深められるように、ビジネススキルやマネジメントスキルなど、個々のキャリアステージに合わせた階層別の必須研修に加え、自ら関心のあるものを選び手挙げで受講できる選択型研修、技術者向けのエンジニアの基礎力向上を狙いとした技術者研修など、学びを通じて成長し続ける組織文化の醸成に努めています。

教育体系図 (アルプスアルパイン(株))

ピープルマネジメント支援

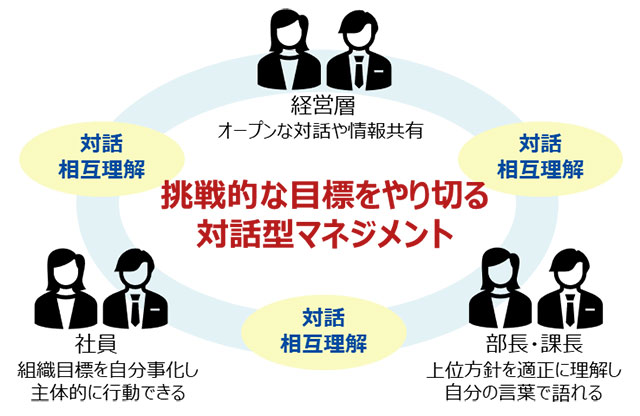

対話型マネジメントの実践と浸透

多様で⾃律した個⼈の強みを活かし、組織成果の最⼤化と会社の持続的成⻑を実現するためには経営層、管理職、社員間での「対話」「相互理解」が⽋かせません。新たに管理職の職責についたマネジメント層の社員に対して、役割の理解やマネジメント⼒の強化に向けて新任部⻑研修、新任課⻑研修を⾏なっています。加えて新任課⻑研修では、創業者⽚岡勝太郎の⾃宅を記念館とした勝志館への⾒学を通じて創業者の思いや当社のイズムを改めて理解する場を設けています。

加えて、2023年度からは組織の中核を担い、職場のリード役となる係長にも対象を広げ、求められる役割や期待を理解するための研修を実施しています。マネジメント層が社員一人ひとりと向き合うことで社員の挑戦を後押しすることを目指しています。

多様な価値の創出に向けた支援拡充

価値創造人財の育成研修の拡充

VUCA時代の変化に柔軟に対応する「自己変革力」の向上と、価値創造力の体得を目的に、当社独自の育成プログラムを企画・導入しました。本プログラムには、社内公募により選出された中堅・若手社員15名が参加。当社のコアコンピタンスの探究や洞察力の向上に取り組み、プログラムを通じて得た「気づき」や「変革行動宣言」、さらには「新事業構想案」を成果として発表しました。今後も継続して、事業構想マインドと実践的スキルの向上を図り、持続的な価値創造に貢献していきます。

また、社員自身のキャリア形成や視野拡大にも力点を置き、 2025年度は米ペガサス大学※の受講を通じて、イノベーションの創出と持続的成長の実現を推進します。こうした取り組みにより、組織全体の変革力と推進力をグローバルに強化していきます。

※シリコンバレーに本社を置くベンチャーキャピタル企業「Pegasus Tech Ventures」が運営する 企業向けイノベーション教育プログラム(オンライン講座)

ペガサス・テック・ベンチャーズとの提携

各本部における人財育成の取り組み

技術本部

エンジニアのスキルレベルに応じ、導入から基礎、応用、専門に至るまでの多様な講座を開講しています。2024年度は、188講座を延べ3,400名が受講しました。またソフトウェア領域における高度専門人財の育成を重要な課題と位置づけ、積極的な教育施策を展開しています。例として、東京科学大学との連携によりAI・データサイエンス講座の開講、SDVで必要となるモデルベース開発をはじめとする開発手法の教育を通じて、実務に直結する高度なスキルの習得を促進しています。さらに、社内製品を事例とし、各種基礎理論(例:四力(力学)、電気回路、数学など)の効果的・体系的、オンデマンドなどでの継続的な学習機会を提供しエンジニアの育成を強化しています。これらの取り組みにより、変化の激しい市場環境においても柔軟かつ持続的に対応できる人財の育成を目指しています。

生産本部

主に製造現場で働く若手社員に対して、キャリア形成に関する研修を提供しています。成長を実感し、活き活きと働くことを後押しすることで、エンゲージメントの向上につなげています。また、付加価値の高いものづくりを実現するため、専門教育として精密金型加工、微細部品加工など“プロ活動“と言われる教育を実施しています。プロ活動の中では、認定制度等もあり、多くの社員が日々技術を磨くことができるような仕組みとなっています。

営業本部

営業スキルと製品知識の向上を目指し、「営業大学」と称した定期セミナーを実施しています。テーマは当社の製品勉強やマーケティング関連、財務、システム、SDV化などの各市場におけるトレンド等多岐にわたります。また1年目、2年目の社員に向けた営業の基礎を学ぶ研修や、若手社員に向けた営業のキャリアを考えモチベーション向上に繋げる研修、マネジメント力向上のための施策等、様々な教育を提供しています。

| 人財育成投資額(単体) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| 20,302円 | 23,124円 | 24,199円 |